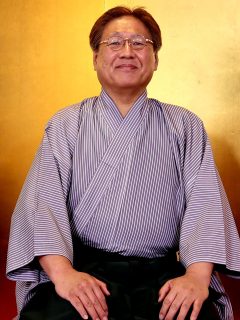

桂七福かつら しちふく

落語家

プロフィール

阿南高専機械工学科時代、落語研究部に5年間在籍。84年徳島県芸術祭奨励賞受賞。90年上方落語・桂福団治門下に入門。91年国立文楽劇場にて初舞台を踏む。96年本人が受けたイジメ体験を綴る自叙伝「譫言(うわごと)」を出版、人権をテーマにした講演活動も始め、全国各地で注目を浴びている。

1965年徳島県出身。

1985年阿南高専機械工学科卒業。プロの落語家への夢を持ちながらも社会人になる。しかし夢捨てきれず、1990年上方落語・桂福団治門下7番弟子として入門。作家・藤本義一氏の命名で『七福』となる。

1991年国立文楽劇場にて初舞台。上方落語協会・関西演芸協会・文化庁芸能団体協議会に登録。

1998年明石海峡大橋開通を機に住居を故郷・徳島に構えUターンを決意。

1998年に(財)徳島ハートランド・ボランティア推進協議会より徳島福祉功労賞を個人受賞。

2002年5月にはNHK徳島の「てれこじ」がNHK放送局総局長賞を受賞。

2003年には人権講演70分のライブ録音でのCD化が徳島市内で活動する5名のSOHOの方の協力で実現。

2003年4月より徳島県観光協会理事に就任、「ふるさと観光PR事業」にボランティア参加。

2010年アメリカ・ドイツ・韓国などへも出向き、日本人学校などで「伝統文化鑑賞会」や「日本語文化としての落語公演」を開催。これをきっかけに、日本在住外国人にむけて「やさしい日本語落語会」などを展開。

現在は、NHK徳島・四国放送・FM徳島にてレギュラー番組を担当。

古典落語の持ちネタは「刻うどん」「まんじゅうこわい」「桃太郎」「天災」など51本。落語の他に、落語を交えた楽しい講演活動は、教育関係機関・福祉関係機関・商工会など各地で好評を得ている。また、幼稚園・小学生を対象にした「親子らくご会」や「みて きいて はなして らくご」など、表現する楽しさや言葉の面白さを落語を通して学んでもらう「こころの授業」の活動にも精力的に取り組んでいる。

講演テーマ

気づけば高まる人権意識~言葉がつむぐ人と人〜

今までのイメージを脱してもらいたい。「差別はいけない」という教育は進んでいるけれども、やはり根強く残っているのが「偏見」ではないだろうか?

肌の色の違い・信じる宗教・生まれた土地・身体や心の病気・職業…。その根本を挙げればきりがない。

私自身が体験した、大人の嫌な渦巻きがどのようにして子どもの世界に影響を及ぼすか。そして、影響を受けた子どもたちの次にとってしまう行動は。その行動を受けてしまった私がその時何を考え、そしてどうなったか。

そこで出会った「いい大人」から受けた「いい影響」と「がんばるエネルギー」。

大人の何気ない言葉を子どもが耳にすることで「偏見」が植え付けられてしまう過程。また、それを防ぐためにはどうしたらいいのか?

身近にまだまだ残っている「差別」「偏見」。どのようにすればなくなるのかは分からない。でも、やめようとする活動は止めるわけにはいかない。

身近にたくさんの「偏見のもと」は隠れています。見つける必要もありますし、なぜいけないことなのかを説明する必要もあります。隠したままでいることが一番いけないことなのかもわかりません。黙って口を閉ざすことで誤解を広げることにもなるんです。

みんなで「本当の笑顔」を積極的に求めていきませんか?

笑顔が結ぶ接客と経営 ~落語の世界の師弟関係〜

長引く不況の中で、元気を求めている商店経営者の方も多いのも否めません。

「基本はやっぱり日ごろの接客ですよ」というポリシーを持ってがんばっていらっしゃる方も大勢いるのも間違いありません。

そういう方々の積極的な姿勢の刺激になれるように会話のテクニックをお教えするようなお話内容にしています。

たとえば、落語の中に出てくる商売人と客の会話を抜粋することで心理的な会話のテクニックや言葉の選び方。または、上手な世間話の方法などをアドバイスできるんじゃないかと自負しています。

その会話の中に「笑い」が散りばめられたら、古くからお付き合いのあるお客様はもちろん、新しい出会いにも有効になると思います。

誰にでも覚えられる小噺やネタの集め方などから、うまく会話に盛り込む方法などはちょっとした気遣いでかなりモノにできるはずです。「今すぐに儲けにつながらなくても、人脈を絶やさない」という姿勢が大切であることを気づかせてくれているのが現在の経済状況なのかも知れませんね。

オヤジギャグといわれるものも、少しの味付けの違いで変わりますよ。

笑いは心の深呼吸

笑いと健康の相互関係などをお話します。

笑うということは、自分から積極的に「笑顔のもと」を探さなければなかなか見つからないものです。もしくは、心が穏やかな時に「ふっ」と笑顔になれます。その少しの積極性のお手伝いをさせてください。

笑いには多くの効能があるようです。普段使わない顔の筋肉を緊張させるのが笑顔。笑うことで呼吸法もその時だけはしっかりとした複式呼吸になる。軽い運動効果があるんですよね。決行が良くなる。代謝にも良い影響が出る。医学界では、自分自身の治癒力も高まる効果があると発表されています。

笑うということを難しく考える必要は無いのですが、年を重ねるにしたがって、特に男性は笑うことから遠ざかってしまうようです。

みなさんにとって馴染みの深い代表的な古典落語を紹介しながら、笑うことを再認識してみませんか。

有名な落語「時うどん」「まんじゅうこわい」などを上演しながら笑いと健康の密接なつながりを解説していきます。

笑うことで、まず心からリフレッシュしましょう。

■キーワード

#安全大会 #笑い #芸能 #生涯学習 #著名人 #健康 #福祉 #人権 #落語 #笑いのポイント